高铁为何缺少E座的深度解析

在我国高速铁路飞速发展的浪潮中,出行方式的选择越来越多样化。高铁的便捷和舒适使其成为很多人出行的首选。在我们选择座位时,常常会发现一个有趣的现象:高铁车厢里为什么没有“E座”?这个看似简单的问题,其实背后有着复杂的历史和现实原因。本文将对此进行深入剖析。

高铁座位分类的历史渊源

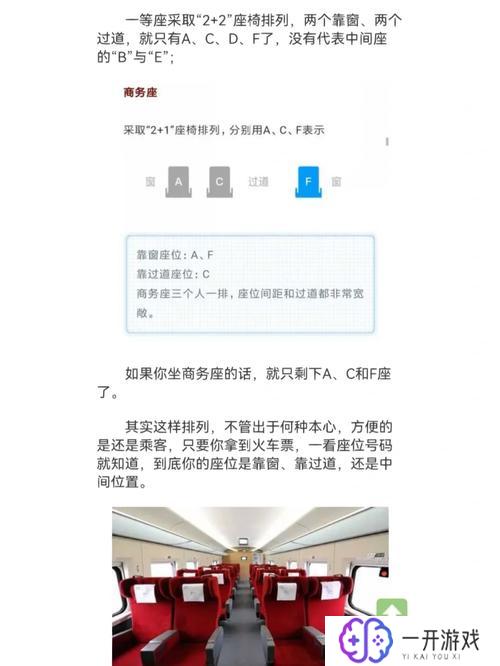

要理解高铁座位的布局,必须从我国铁路座位的历史说起。早期的火车没有类似于今天的座位分类,乘客在车厢里随意就座。铁路的发展,尤其是高速铁路的建设,座位的分类愈加细化。常见的座位分为一等座、二等座和商务座等。而“E座”的缺席,实际上是由历史、文化和设计等多方面因素造成的。

技术与设计的影响

高铁在设计过程中,考虑到乘客的舒适度和使用效率,采用了一定的座位布局。一般来说,车厢内的座位数与车厢的空间、通风以及安全逃生等因素紧密相关。目前高铁的座位以“1、2、3”这样的数字进行分类,其中不包括“E”,主要是因为在设计之初并未采用该命名规则。技术发展的初期,设计师们为了保持座位的简单和清晰,决定不再采用字母作为座位的分类方式。

文化和心理因素

除了技术与设计,文化和心理因素同样不可忽视。在,字母“E”带有“乙”等负面色彩,象征着次等或劣质。高铁作为现代化的交通工具,自然要给人以高品质的印象。因此,设计师在命名时,选择避开可能引发不良联想的字母。在消费者心理中,简单而直接的数字分类系统更容易被接受,反而使得乘客在选择座位时不会感到困惑。

运营管理的考量

运营管理也是高铁座位安排的重要组成部分。在高铁发车后,运营方需要有效管理乘客的上下车和座位分配。数字座位的安排使得乘客在购票和检票过程中更加直观,减少了座位冲突的发生。从实际运营的角度来看,如果增加E座的分类,可能会导致乘客在选择座位时出现混淆,从而影响高铁的运营效率。

高铁没有E座的现象并非偶然,而是设计、文化以及运营多方面因素共同作用的结果。在未来的发展中,高铁有可能会继续演进,但对于座位分类的原则和科学的坚持,将始终是保障乘客出行体验的核心。尽管我们在选择座位时无法找到E座,但高铁所提供的舒适和便利无疑会让我们享受更美好的出行体验。